Thermalkameras sind Kameras, die in der Lage sind, Bilder (reflektierte elektromagnetische Strahlung) in bestimmten Wellenlängen (ƛ) des elektromagnetischen Lichtes aufzunehmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras, die das sichtbare Licht aufnehmen, erfassen Thermalkameras thermale Infrarotstrahlung. Diese Kameras werden in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, sowie für Sicherheits- und Überwachungsaufgaben eingesetzt.

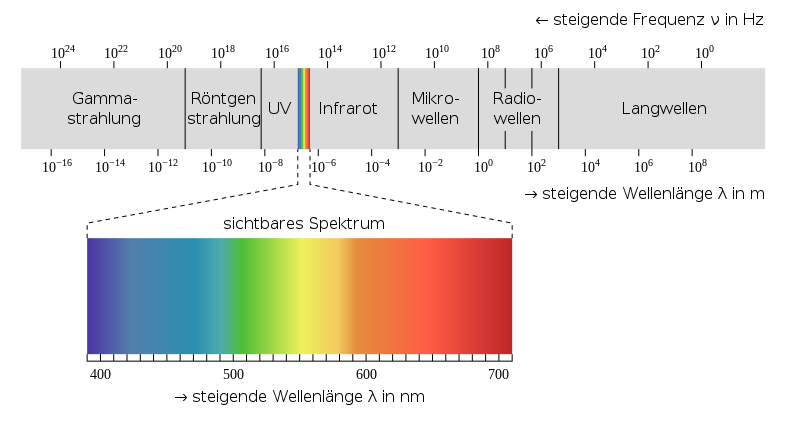

Thermalstrahlung findet sich auf dem elektromagnetischen Spektrum im Bereich von 760 nm bis 1 mm wieder, also im Infrarotbereich gleich hinter dem sichtbaren Spektrum [1]..

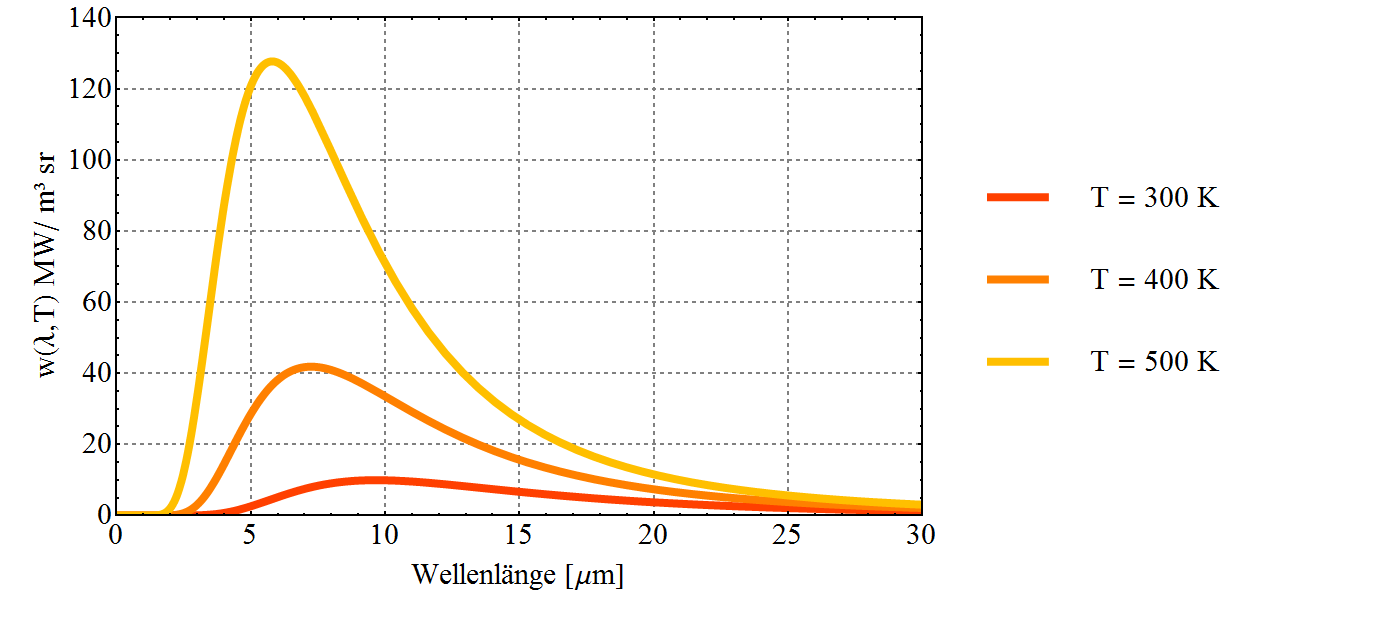

Jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (0 Kelvin/–273,15 °C) strahlt elektromagnetische Energie ab. Diese Strahlung liegt meist im mittleren (3-5 μm) und langwelligen Infrarotbereich (8–14 μm) bei Umgebungstemperaturen. Da Körper in der Umwelt unter normalen Temperaturen die meiste Wärmestrahlung in Bereich 1-12 μm abstrahlen, setzen die meisten handelsüblichen Kameras in diesem Bereich an. Die folgende Grafik veranschaulicht dies [1].

Die Kurven ergeben sich aus dem Planckschen Strahlungsgesetz. 300 Kelvin (K) entsprechen einer Temperatur von 27 °C. Die Strahlungsabgabe wird zunehmend größer in kürzeren Wellenlängenbereichen, je wärmer ein Objekt ist. Daher liegt der Peak der Wärmeabgabe bei einer Temperatur 500 K/227 °C bei 6 μm, während er bei 300K/27°C bei 9,5 μm liegt. Die Grafik zeigt, dass der erwähnte Bereich also für alltägliche Aufgaben geeignet ist. Da diese Kurven allerdings an dem schwarzen Strahler gemessen werden, der so in der Umwelt nicht vorkommt, kommen noch die Emissionsgrade hinzu. Die Temperatur der Luft spielt ebenfalls eine Rolle [1] [2] [3].

Diese Strahlung muss nun von dem Sensor der Kamera erfasst werden. Dafür werden spezielle Linsen benötigt, welche die gewünschte Wärmestrahlung allein auf den Detektor durchlassen. Hier eignet sich Germanium oder Zinkselenid. Bei den Detektoren gibt es ebenfalls Unterschiede. Da der Detektor Eigenwärme abstrahlt, kann dies in sehr feinen Messbereichen störend sein. Daher gibt es gekühlte Detektoren, diese kommen aber eher selten vor und sind sehr teuer. Mikrobolometer oder pyroelektrische Arrays finden bei Umgebungstemperatur Anwendung. Um dann aus dem Wert ein Bild zu erstellen, kommen Farben hinzu. Diese sind allerdings nur künstlich über das Bild gelegt, da die Kameras eigentlich nur eine Helligkeit messen können. Jedem Helligkeitswert wird also ein Farbwert zugeordnet, um ein für uns Menschen verständliches Falschfarbenbild zu kreieren. Hinzu kommt dann noch eine Glättung und Rauschunterdrückung für eine gute Darstellung [1] [2] [3].

Diese Technik findet in der Landwirtschaft in Satelliten oder unter Drohnen Anwendung. Die Temperatur der Pflanze gibt Aufschluss über Wasserstress oder Krankheiten, da Transpiration und Temperatur der Pflanze zusammenhängen. Verschiedene Indices wie der Crop Water Stress Index (CWSI) und der Shortwave Infrared Water Stress Index (SIWSI) liefern hierzu eine Einschätzung [4].

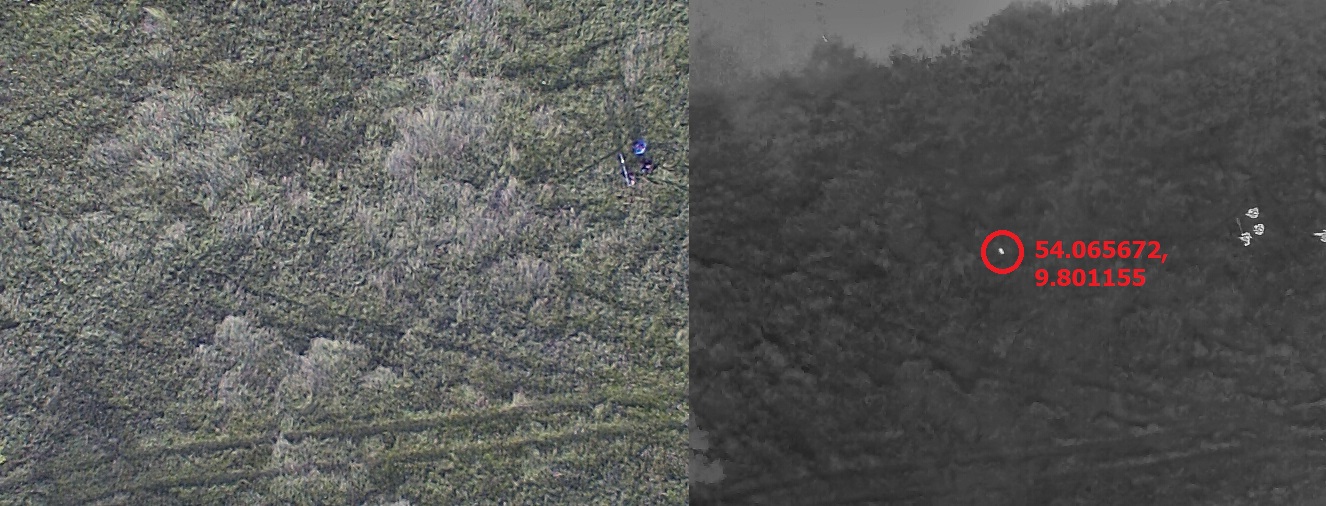

Auch bei der Wildtiersuche vor der Grünlandmahd können Thermalkameras unter Drohnen behilflich sein. Da die jungen Rehkitze im hohen Gras liegen und anfangs keinen Fluchtreflex haben, ereilt Sie meist der Mähtod. Durch den Temperaturunterschied am späten Abend oder frühen Morgen lassen sich die Kitze aufspüren und einsammeln. Im der Abbildung unten wird der Mehrwert deutlich. Das Kitz ist in dem RGB Bild höchstens als schwarzer Schatten wahrnehmbar, von den es Viele auf dem Bild gibt. In dem Wärmebild zeigt sich das junge Tier durch seine Wärmesignatur sehr deutlich. Nachdem die Flächen dann abgemäht sind, werden diese wieder freigelassen [5].

Durch Wärmebildkameras lassen sich beispielsweise auch Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, wie Kuhställen oder auch Freiflächensolaranlagen inspizieren. Scheint die Sonne auf diese Anlagen (mind. 800W/m2), zeigen sich Probleme in Form von Wärmeunterschieden in den Paneelen. Durch steigende Widerstände werden diese heißer. Durch Verunreinigung kühlere Stellen lassen sich ebenfalls detektieren. Das spart Zeit und erleichtert die Arbeit, da keine Kletterausrüstung oder Hubsteiger für einen ersten Überblick benötigt werden [6]. Auch lassen sich austretende warme Gase an Biogasanlagen finden, wobei hier spezielle Gaskameras mit anderen Linsen vorteilhafter sind, der Infrarotbereich bleibt dabei aber gleich [7]. Schlecht isolierte Stellen an Gebäuden lassen sich besonders im Winter in der Heizperiode ausmachen. Daher bietet diese Technik in der Landwirtschaft einen Nutzen für verschiedenste Fragestellungen.

Hier folgen passende Praxisbeispiele

M. Sc. Bastian Brandenburg, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter FuE-Zentrum FH Kiel GmbH